Die Autorin , 27 Jahre alt, hat Germanistik und Literaturwissenschaft in Salzburg und München studiert und macht momentan ein Volontariat bei einer Dokumentarfilmfirma in München. (Foto: privat)

Intimität in Altbauwohnungen

Ein Gong ertönt, der Bildschirm wird schwarz. Die Vorstellung beginnt. Es wird darum gebeten, das Handy nicht auszuschalten. In einem digitalen Theater gelten schließlich andere Regeln. Denn die Figuren haben echte Online-Profile und die Zuschauenden können, auch während der Vorstellung, mit ihnen per Like, Follow oder Nachricht in Interaktion treten.

Die komplett auf digitale Medien und Live-Stream ausgerichtete Inszenierung stammt aus der Feder des Kollektivs punktlive, das sich im Lockdown zusammengetan und neu erfunden hat. Regisseurin Cosmea Spelleken wagt einen experimentellen Zugang zu traditionellen Theaterstoffen. Zuletzt wurde aus Goethes Werther werther.live, nun wird Anton Tschechows Klassiker Die Möwe neu interpretiert. möwe.live steht ganz unter dem Motto, die digitale Form für die Kunst nutzbar zu machen und nicht als Verlegenheitslösung zu sehen. Und diese gestalterischen Mittel kommen allein durch die Fehlkommunikation und emotionale Isoliertheit der Figuren zur Geltung.

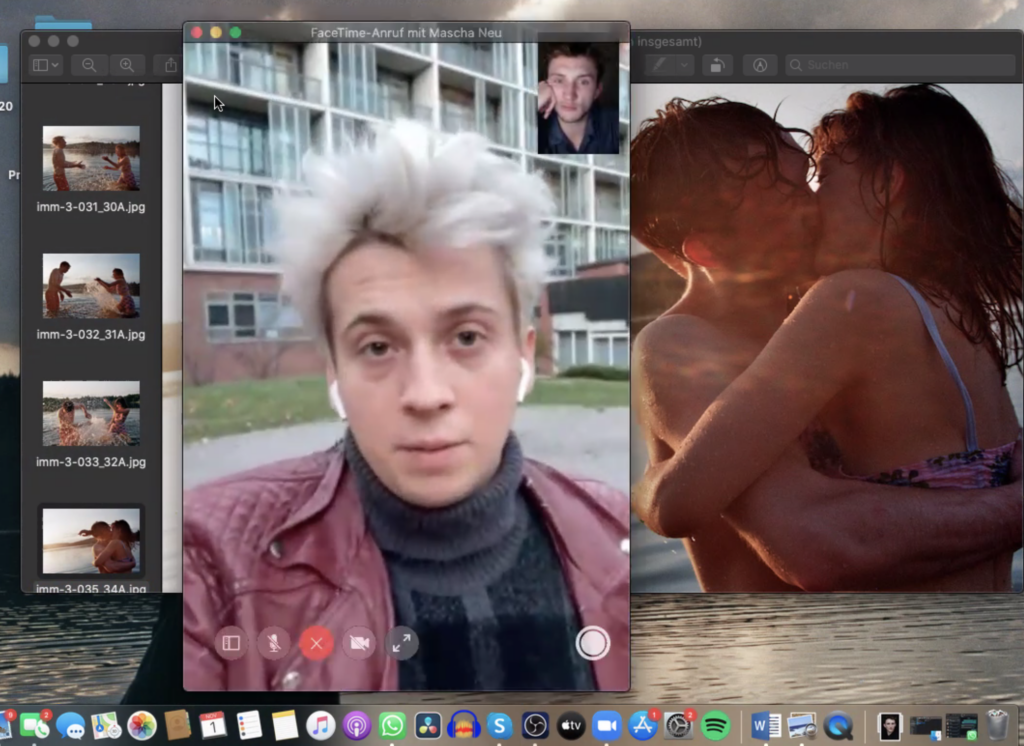

Sommer in der französischen Provinz. Die Möwe, im Stück das Symbol für Freiheit und Unabhängigkeit, liegt gleich zu Anfangs tot im Gras. Noch lassen sich Kostja, Nina und Mascha nicht davon beeindrucken, sondern schlendern weiter Richtung Ferienhaus. Filmaufnahmen wie diese, ein Andenken an die einstige Sommeridylle, werden als Kontrast zum Jetzt immer wieder eingestreut. Die Hauptfiguren teilen live mit uns ihren Bildschirm, wir folgen ihnen anhand ihrer Cursorbewegungen. Isoliert voneinander kommunizieren sie über WhatsApp und Instagram, schicken sich GIFs und Sprachnachrichten und treten sich in Video-Calls gegenüber. Ihr Screen-Sharing offenbart ihr geheimstes Inneres, was sie vor anderen nicht preisgeben. Sie stalken Instagram-Profile oder tippen melancholische Verse in die Notizen. So viel Intimität fühlt sich fast verboten an. Beinahe vergisst man, dass man es hier mit fiktiven Figuren zu tun hat.

Hinter alldem steckt eine Menge koordinatorischer Aufwand. Und es läuft alles wie am Schnürchen, von der technischen Konzeption unter Leonard Wölfl bis zum Live-Schnitt von Lotta Schweikert. In jeder Szene von Spellekens Inszenierung zeigt sich die Liebe zum Detail. Der Tschechowsche Originalwortlaut ist clever mit eingebaut und unterstreicht die Atmosphäre im richtigen Moment.

Wie in der Vorlage ist die Handlung im Künstlermilieu verortet. Nils Hohenhövel spielt den sensiblen Nachwuchsregisseur Kostja, der sich mitten im holprigen Schreibprozess seines Theaterprojekts befindet. Seine ständigen Selbstzweifel kommen nicht von ungefähr: Mutter Arkadina, eine erfahrene Theaterschauspielerin, verkörpert von Ulrike Arnold, zeigt nur wenig Interesse an Kostjas Arbeit an „neuen Formen“. Zu diesem Generationenkonflikt kommt auch der Groll gegen den neuen Freund der Mutter Boris Trigorin hinzu. Janning Kahnert spielt den gefeierten Videokünstler, der die Impressionen aus dem Sommerhaus filmt, um Material für seine Installationen zu sammeln. Für Kostja aus Prinzip ein ungebetener Gast. Auch seine geliebte Nina, von Klara Wördemann verkörpert, schwärmt für Boris und verlässt Kostja für ihn; die junge angehende Schauspielerin hat große Ambitionen. So werden im Video-Tagebuch die psychologischen und zwischenmenschlichen Nuancen sichtbar: Die Dominanz der Mutter, die Annäherung zwischen Nina und Boris, Eifersucht und unglückliche Verliebtheit.

So wie der vergangene Sommer verklärt wird – mit Polaroids und Super-8-Filmen für die Extraportion Nostalgie-Chic – lässt sich auch die Online-Präsenz entsprechend aufhübschen. Auf den Social-Media-Kanälen teilt man nur die Höhenflüge. So hat auch Kostjas bester Kumpel Mascha, gespielt von Jonny Hoff, eigentlich alles. Als frischgebackener Ehemann und Vater wird er auf Instagram mit Glückwünschen überhäuft. Was niemand weiß: Er möchte etwas anderes vom Leben. Die Figuren haben Liebeskummer und Sinnkrisen, verzweifeln weinend hinter ihrem Bildschirm. Ihre Wunschträume, ihr Hunger nach Erfolg werden an der Realität zerrieben. Der Drang, gesehen zu werden, weicht der Angst, nicht gut genug zu sein.

Trotz dichter Dialoge kommunizieren die Figuren nicht miteinander. Voneinander entfremdet sitzen sie in ihren dunklen Altbauwohnungen, während die „Ballad of Lost Dreams” eingespielt wird (Musik: Jonas Rausch). Tschechows Motive wie Einsamkeit und Sehnsucht greifen über hundert Jahre später, in der Pandemieerfahrung des ständigen Um-sich-selbst-Kreisens, ganz besonders.

Das Stück entfernt sich nie zu weit von der Vorlage, hat aber auch für Kenner:innen des Originaltextes die ein oder andere Überraschung parat. Die körperliche Präsenz der Darsteller:innen im echten Raum vermisst man bei möwe.live nicht – Intensität entsteht hier durch andere Mittel. Das digitale Theater ist mehr auf Understatement ausgelegt. Stille ist stiller, Längen sind länger als sonst; ein stockender Atem oder ein leises Schluchzen gehen umso mehr unter die Haut. Ein Theatererlebnis der anderen Art.