Sie machen hauptsächlich Kabarett- und Liedprogramme. Was fasziniert Sie am Schauspiel, dass Sie ein Theaterstück machen wollten?

Bodo: Lieder sind zwar ein sehr tragender Bestandteil unserer Theaterstücke, aber ich fand interessant, dass wir für die Geschichte, die wir erzählen, mehr als drei bis fünf Minuten zur Verfügung haben. Lieder setzen wir da ein, wo es wirklich Sinn ergibt, zum Beispiel beim Hip Hop Battle zwischen Kreon [in der griechischen Mythologie König von Theben; Anm. d. Redaktion] und seinem Sohn Haimon. Musik mit einfließen zu lassen, ist das Pfund, was wir haben. Wir sind in Anführungsstrichen nicht „nur“ Schauspieler:innen, sondern auch Musiker:innen.

Was funktioniert an der Sprache von Sophokles und was nicht?

Bodo: Sophokles’ Sprache funktioniert tatsächlich gut. Wir haben in beiden Stücken viele Originalzitate drin. Vieles, was Sophokles sagt, ist heutig und auf den Punkt. Dann wiederum befinden sich in den Texten ganz viele Referenzen auf die griechische Mythologie, die man beim damaligen Publikum als bekannt voraussetzen konnte. Als Erstklässler im Grundkurs Deutsch denkt man: Wovon redet der?

Sven: Es liegt zum Teil an der Grammatik, die Sophokles’ Text heute schwer verständlich macht, und auch am Vokabular und der Satzlänge. Die Zitate funktionieren bei uns gut, weil sie vor- und nachbereitet werden. Und wir setzen uns mit dem Originaltext in gereimter Form auseinander; das heißt, er ist deutlich musikalischer und dadurch leichter verständlich.

Bodo, Sie spielen bei König Ödipus die 14 Rollen ganz alleine. Wie haben Sie die Figuren entwickelt?

Bodo: Ich schlüpfe mit einer Handvoll Requisiten in unterschiedliche Rollen, oft auch nur durch eine Änderung meiner Körperhaltung oder Stimme. Das ist in König Ödipus sehr subtil, reicht aber aus – man weiß immer, wer wer ist und wie viele Leute gleichzeitig auf der Bühne interagieren. Bei Antigone sind es deutlich mehr Rollen als bei König Ödipus, da sind wir immerhin zu zweit [mit Melanie Haupt; Anm. d. Redaktion].

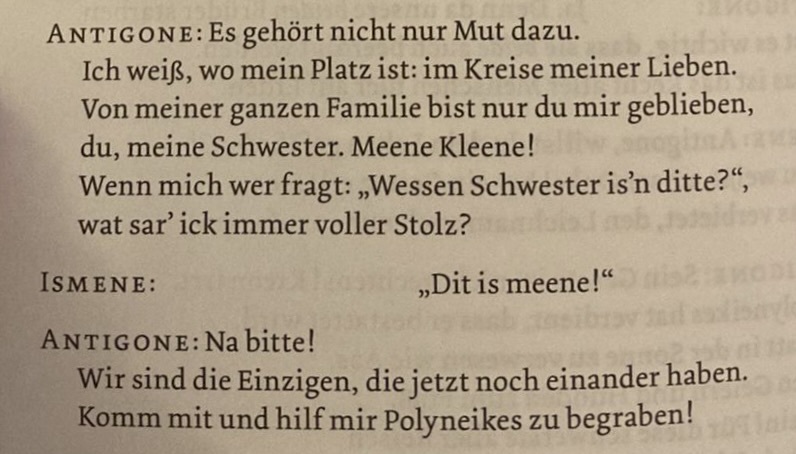

Szene aus "Antigone" © Sven Schütze

Szene aus "Antigone" © Sven Schütze

Wie sind Sie mit der Tragik und der Komik in den Stücken umgegangen?

Bodo: In beiden Stücken geht es ganz fundamental um alle Aspekte des Menschseins und die sind das übergeordnete Ziel. An Manchen Stellen ist die Komik als Mittel zum Zweck angebracht und an anderen die Tragik.

Sven: Ich hatte beim Schreiben und Inszenieren Shakespeare im Hinterkopf. Er hat Prinzipien entwickelt, wie man Komik und Tragik verbinden kann. Das geht bis hin zu einer Ebene des Humors auf der sprachlichen Ebene, wo durch Alliterationen oder einen Reim plötzlich ein Funken Komik aufkommt – und das an Stellen, wo man es nicht erwartet. Gerade das ist der Moment, wo es kippen könnte, dass es zu dramatisch wird, und wenn man ins Publikum reinspürt, merkt man, die Komik ist da genau richtig. In der Regel gibt es eine komische Figur, die durchgehend für den Humor zuständig ist und die eine Art Pufferzone für die Zuschauer:innen bildet.

Bodo: Spannend ist natürlich, komische Figuren im Laufe des Stückes in ernsthafte Figuren zu verwandeln und umgekehrt. Ich muss da als erstes an den blinden Seher Teiresias denken, der ist totkomisch, aber auch eine sehr zentrale Figur in beiden Stücken, die ganz entscheidende Sachen sagt.

Sie haben bei verschiedenen Leuten Schauspielunterricht genommen, zum Beispiel bei Keith Johnstone [Schauspiellehrer und Dramaturg] und Philippe Gaulier [Clown und Theaterpädagoge]. Was haben Sie da gelernt?

Bodo: Im Grunde habe ich mir alles, was ich können wollte, zusammengeklaubt. Dafür habe ich spezielle Leute aufgesucht und Unterricht genommen. Ich habe in dem Sinne keine staatlich anerkannte, abgeschlossene Schauspielausbildung. Keith Johnstone ist eine gute Ergänzung zu dem, was Philippe Gaulier unterrichtet. Bei Gaulier geht es vor allem um eine innere Haltung und bei Johnstone letztendlich um eine äußere Körperhaltung, wo man lernt, seinen Körper als erzählerisches Mittel einzusetzen – „school of mime and phisical theatre“.

Bei Gaulier haben Sie gelernt, dass Sie kein Clown sind.

Bodo: Die Erkenntnis, dass ich kein Clown bin, war natürlich schade als jemand, der sich einer gewissen Komik auf der Bühne bedient. Letztendlich wusste ich das aber schon. Was ein guter Clown kann, ist, mit nichts oder dem, was im Moment passiert, das Publikum glänzend zu unterhalten. Das hat sehr viel damit zu tun, sich auf den Moment und das Publikum einzulassen. Letztendlich ist mir aber wichtig, Geschichten zu erzählen, die ich mir vorher ausgedacht habe. Ich gehe nicht einfach so auf die Bühne, sondern habe schon was mitgebracht.

Aus: "Antigone" in der Fassung von Bodo Wartke, Carmen Kalisch und Sven Schütze © Reimkultur

Aus: "Antigone" in der Fassung von Bodo Wartke, Carmen Kalisch und Sven Schütze © Reimkultur

Was tun Sie, wenn auf der Bühne etwas schiefgeht?

Bodo: Gaulier nennt es „Deal with the Flop“. Was ein Clown macht, ist scheitern. Und ein Clown schafft es, daraus sehr viel Komik zu ziehen. Das erste, was Gaulier sagte, war: You need to be bad, being bad is good for you and you will be bad, I promise. Er nimmt einem alles weg, was man kann. Mich elegant in Reimform ausdrücken, das hat in Frankreich auf der Schauspielschule sowieso niemand verstanden und ein Klavier hatte ich da auch nicht. Und was bleibt übrig, wenn einem alles genommen ist – wer ist man dann? Es ist schmerzhaft, mit nichts auf der Bühne zu stehen, aber auch sehr lehrreich. Und wenn man mal was schlimmes auf der Bühne erlebt hat, weiß man, so schlimm wird es so schnell nicht wieder werden. Man entwickelt eine gewisse Gelassenheit.

Das nimmt auch Druck weg.

Bodo: Nicht nur von mir, sondern auch vom Publikum. Wir leben in einem Land, in dem es keine Fehlerkultur gibt. Wir gestatten uns das Scheitern nicht und lernen keinen Umgang damit. Viele Leute stellen sich nicht ins Rampenlicht auf eine Bühne, weil sie Angst haben, dass ihnen unter den Augen von etlichen Zuschauenden der Text nicht einfällt. Man muss schauen, dass einem das Scheitern gelingt. Gelingen im Sinne von: Es ist passiert, jetzt muss man irgendwie damit umgehen. Ich versuche nicht, es zu kaschieren oder jemanden dafür verantwortlich zu machen, sondern nehme es einfach hin und das ist schon so erleichternd für die Leute. Schließlich sieht man jemandem auf der Bühne zu, der etwas stellvertretend für das Publikum erlebt, deswegen geht man ja ins Theater. Wenn man scheitert, ist das eine andere Form von Tragödie und mir gelingt es zum Glück sehr häufig, das in eine Komödie zu verwandeln. Nicht, weil ich besonders schlagfertig wäre, sondern weil ich entspannt Fehler hinnehmen kann. Ich evoziere sie nicht, schummle nicht und lüge mein Publikum nicht an, aber es passiert, weil wir Menschen sind und Menschen Fehler machen.

Sie haben nicht nur Theaterstücke neu geschrieben, sondern auch Emanuel Schikaneders Libretto von W. A. Mozarts Oper Die Zauberflöte adaptiert. Wollen Sie damit darauf hindeuten, was an dem Text aus heutiger Perspektive nicht aktuell ist?

Bodo: Ich finde total wichtig, mit einem heutigen Bewusstsein auf bestimmte Dinge zu schauen und problematische Sachen zu benennen. Häufig wird gesagt, das Stück ist wie es ist, machen wir es halt so. Ich bin der Meinung, dass die Musik von Mozart immer noch geil ist, wenn der Gesangstext sich a besser reimt, b grammatikalisch korrekt, c leichter verständlich und d nicht frauenfeindlich und rassistisch ist. Das macht die Musik von Mozart nicht schlechter, sondern erreicht genau das Gegenteil, wenn man Sprache nicht nur als Bedeutungs-, sondern auch als Klangträger begreift: Sprache soll nicht nur was aussagen, sondern auch gut klingen, beziehungsweise wenn sie gut klingt, dann hört man auch lieber zu. Und Mozart komponiert in einer Qualität, die der Text von Schikaneder leider nicht hat.

Was sind Vorteile davon, ein spartenübergreifender Künstler zu sein?

Bodo: Ich finde sehr spannend, Genregrenzen zu überschreiten und bedauerlich, dass es sie gibt. Es gibt das Schauspiel, die Oper und das Musical und all diese Genres wollen nichts mit den jeweils anderen zu tun haben. Letztendlich wollen wir alle das Gleiche: Wir möchten unser Publikum fesseln und mit den Mitteln gut unterhalten, die uns zur Verfügung stehen. Ein Grenzgänger zwischen den Genres zu sein, bedeutet auch, ein Interesse bei den Leuten zu wecken. Ich bin da nicht rangegangen und dachte, ich sorge dafür, dass junge Leute ins Theater kommen, die da sonst nicht hingehen, aber ich habe überrascht und begeistert zur Kenntnis genommen, dass genau das passiert.

Sven: Wir beobachten immer wieder, dass wir eine große Bandbreite an Publikum haben, egal ob es Kabarett oder ein Theaterstück ist. Da sitzen sechsjährige Kinder und alte Leute. Die älteren gehen raus und sind der jüngeren Generation näher gekommen und umgekehrt. Und das passiert nicht nur auf der Alters-, sondern auch auf der Bildungsebene, weil unsere Stücke auch für Leute verständlich sind, die keine klassische Hochkultur-Gymnasium-Latein-Leistungskurs-Bildung genossen haben. Das ist besonders spannend, weil so ein gemischtes Publikum erst passieren kann, wenn man unterschiedliche Formen zusammenbringt – so wie Bodo das kann, weil er diese breite Ausbildung und das Interesse hat.

Bodo Wartke und Regisseur Sven Schütze © Nele Martensen

Bodo Wartke und Regisseur Sven Schütze © Nele Martensen