Du bist in Israel geboren, hast in Tel Aviv studiert und deine ersten Arbeiten in der freien Szene in Israel gemacht. Warum hast du dich dann entschieden, nach Deutschland zu kommen?

Auf diese Frage gibt es viele Antworten. Ich habe mich in Israel fremd und vom Theatersystem ausgeschlossen gefühlt, vor allem als Schauspieler mit dunkler Haut. Als ich mein Studium abgeschlossen habe, wurden Schauspieler:innen wie ich immer noch auf ihre Hautfarbe reduziert. Ich konnte fast nur Verbrecher und Strafgefangene spielen, aber nie zum Beispiel Hamlet. Das hat mich sehr wütend gemacht. Nach Deutschland zu gehen, war eine Befreiung für mich und notwendig für meine Weiterentwicklung als Theatermensch. Alleine in einem Fremdland, so weit entfernt von meiner Familie und den politischen Zuständen in Israel zu sein. Aber vor allem habe ich mich in die Sprache verliebt und wollte auf deutsch Theater machen.

Wo bist du mit der deutschen Sprache in Berührung gekommen?

Als Kind und Jugendlicher habe ich in Israel immer wieder Schwarz-Weiß-Dokus über Hitler und die Nazis gesehen. Das war tatsächlich meine erste Begegnung mit der deutschen Sprache. Gelinde gesagt waren das sehr schlechte Repräsentanten der deutschen Sprache. Aber später war ich während der Schauspielschule als Tourist in Berlin und in der Volksbühne. Da habe ich Martin Wuttke gesehen. Wie der auf der Bühne deutsch gesprochen hat, hatte eine starke Wirkung auf mich. Außerdem habe ich eine große Affinität zu Bertolt Brecht und der deutschen Literatur.

Was reizt dich an Brecht?

Dass er sich selbst widerspricht. Seine Theorie sagt, Theater solle nur mit dem Kopf rezipiert werden, aber seine Theatertexte treffen direkt ins Herz. Niemand geht ins Theater, nur um nachzudenken. Theater ist immer ein Paradox von Verstehen und Loslassen, von Reflektieren und Staunen. Da geht es ums Spüren, die Erfahrung im Augenblick und In-dem-Moment-Sein. Und all das gibt es auch in den Stücken Brechts. Die Mutter Courage zum Beispiel ist eine tragische Figur, das Stück weniger eine Belehrung gegen den Krieg, sondern eine ganz persönliche Geschichte. – Und das ist es, was mich interessiert: die Untrennbarkeit von Politischem und Privatem in der Kunst.

Wo wir gerade bei dieser Untrennbarkeit sind: Wie geht es dir als Jude in Deutschland?

Außerhalb von Israel erlebe ich mein Judentum irgendwie unmittelbarer, ich bin bereit, mehr Jude zu sein, ohne die ganzen Institutionen dazwischen. Das klingt jetzt sehr religiös, aber ich bin und war immer total säkular. Aber hier in Deutschland wurde ich das erste Mal von außen als Jude wahrgenommen.

Du beschäftigst dich in deinen Inszenierungen immer wieder mit dem Judentum. Wäre das anders, wenn du in Israel Theater machen würdest?

Wahrscheinlich. In Israel war ich einfach Israeli. Dort war mein Judentum selbstverständlich, es hatte keine große Bedeutung. Auch hier geht es in meinen Inszenierungen natürlich nicht ausschließlich darum. Aber es schwingt oft mit. Ich versuche es immer wieder, aber ich kann dem nicht entkommen. Und das ist auch schön irgendwie. Und tragisch.

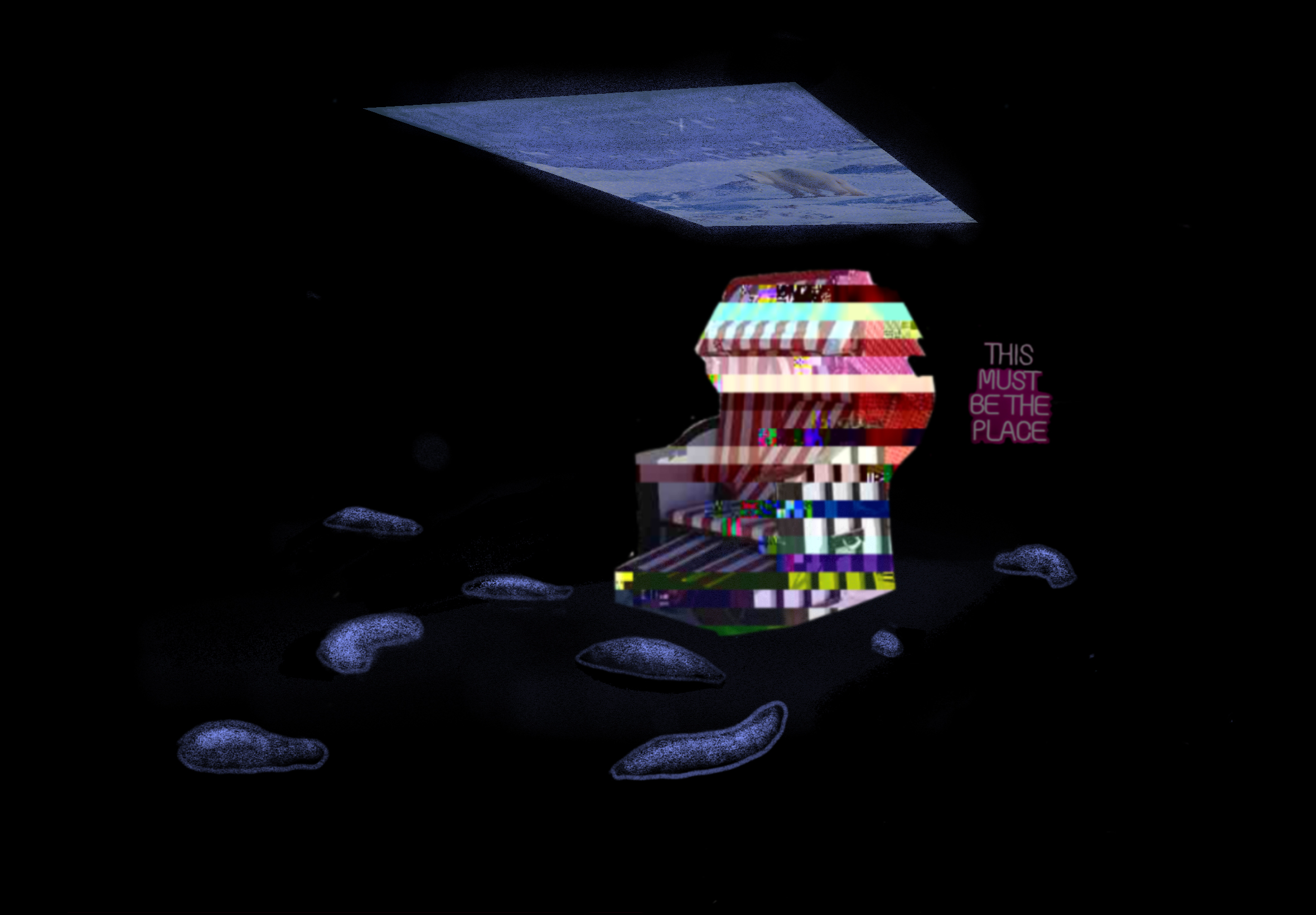

Laura Robert; "Strandkorb"-Grafik aus der neuen Produktion "Atlantis" © Laura Robert

Laura Robert; "Strandkorb"-Grafik aus der neuen Produktion "Atlantis" © Laura Robert

Wie geht es dir in Deutschland? Haben sich deine Erwartungen erfüllt?

Ich fühle mich hier zuhause und bin glücklich in der Theaterszene. Und es war immer ein Traum von mir, Kafka auf Deutsch lesen zu können. Ich liebe dieses Wow-Gefühl, das Erstaunen und dieses Nicht-Verstehen der Welt bei Kafka. Es gibt viele Parallelen zwischen unserer Zeit und seiner. Auch jetzt ist vieles im Umbruch und unsicher.

Wie geht es dir seit dem 7. Oktober und dem Angriff der Hamas auf Israel?

Das hat mich in mehreren Identitätskomponenten getroffen: als Mensch, als Mann, als Jude in Deutschland, als Israeli, als Ausländer und natürlich als Künstler. Und meine Reaktion auf diesen Schrecken ist je nach Facette meiner Person unterschiedlich. Ich bin irgendwie in Einzelteile auseinander gebrochen wie ein Gebilde aus Legosteinen.

Wie hast du von dem Angriff erfahren?

Ich habe noch geschlafen. Meine Mutter hat mich angerufen und gesagt: „Dor, es ist Krieg, da sind Terroristen in den Häusern.“ Ich habe nur gesagt: „Schließt sofort die Tür zu und versteckt euch.“ Meine Familie lebt in einem Dorf zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Was da genau passiert ist, habe ich erst nach und nach verstanden. Das war ein langer Prozess, der bis heute andauert. Es gibt noch nicht Anfang, Mitte und Ende, wir stecken mittendrin im Verstehen. Das macht es schwer, darüber zu sprechen.

Hast du den Impuls, dich künstlerisch mit der aktuellen Situation zu beschäftigen?

Natürlich denke ich darüber nach. Und im Moment bekomme ich viele Anfragen, als Jude meine Stimme zu erheben im Theater. Das ist gut und wichtig. Aber auf der anderen Seite scheint mir die Kunst in dieser Zeit auch wahnsinnig irrelevant zu sein, und ich frage mich: Kann ich Kunst machen in dieser Zeit, wenn so viele Menschen leiden? Ist es gerade legitim, Theater zu machen, wenn die Realität von so vielen Menschen der absolute Horror ist? Kann ich eine Sprache dafür finden? Ist überhaupt relevant, was ich mache? Da ist eine große Zerrissenheit in mir. Und ich stelle gerade auch in Frage, was ich bis jetzt gemacht habe. Das alles scheint mir kleinlich und unwichtig zu sein.

Denkst du ans Aufhören?

Nein. Ich mache weiter Theater, weil ich einfach muss. Wie der Hungerkünstler bei Kafka, dessen Kunst darin besteht, in einem Käfig vor dem Publikum zu verhungern. Der sagt vor seinem Tod: „Wenn ich etwas gefunden hätte, was mir schmeckt, hätte ich es gegessen.“ Und wie er hungern muss, weil er nicht anders kann, muss ich eben Theater machen.

Hilft dir das auch gegen das Gefühl der Hilflosigkeit in dieser Situation?

Es ist die Aufgabe von uns Künstlern, die wir nicht direkt betroffen sind, Zeugnis abzulegen. Wir sind die Zeugen des Schreckens. Ich will das Geschehene nicht erklären, das kann ich auch nicht, sondern eher meine Eindrücke als Zeuge weitergeben, und das darf auch abstrakt ausgedrückt werden, wenn einem die konkreten Worte noch fehlen.

In früheren Arbeiten hast du dagegen viel von dir selbst eingebracht. Während deines Studiums hast du 2017 die Solo-Performance „Hitler Baby One More Time“ inszeniert und gespielt. Das wirkte ziemlich autobiographisch, ist eine Auseinandersetzung mit jüdisch-israelischer Identität in Deutschland.

Damals habe ich mich gefragt, was habe ich selber zu erzählen? Bevor ich anderen Schauspieler:innen Worte in den Mund lege, die nicht ihre sind, musste ich erstmal herausfinden, was ich selber zu sagen habe. Diese Performance ist ein Spiel mit den Erwartungen des Publikums. Was wollen die von mir hören? Eine Opferposition? Eine krasse Soldaten- oder Heldengeschichte? Wie ich von der Armee weggerannt bin? Wie mein Vater damit umgegangen ist, dass ich desertiert bin? Warum ich nach Deutschland gekommen bin? Genau das mache ich im Stück, um es am Ende umzudrehen und ein böses Gesicht zu zeigen. Ich will mich von solchen Erwartungen befreien.

Das ist dir gelungen. Es ist ein ziemlich böses Gesicht, das du da zeigst.

Ja. Ich habe ein Terrarium voller Ameisen auf die Bühne gebracht und mit ihnen als Hitler „Ameisen-Holocaust“ gespielt, sie ermordet. Diese Szene hat bei fast jeder Vorstellung merkwürdige und unerwartete Reaktionen aus dem Publikum hervorgebracht. Von Ekel bis Wut. Manche Leute haben den Saal empört verlassen. Mittlerweile bin ich künstlerisch an einem anderen Punkt, aber das war ein erster Versuch, wie ich mit solchen Themen umgehen kann. Mittlerweile arbeite ich auch mit Schauspieler:innen, die mit mir nicht unbedingt dieselben Erfahrungen und Hintergründe teilen.

In diesem Text heißt es einmal: „Ihr zwingt mich, Teil eures Kollektivs zu sein. Doch wo dieses Kollektiv angefangen hat, verschwinde ich.“ – Wie würdest du deine Identität beschreiben? Was sehen andere in dir?

Ich werde eher muslimisch gelesen. Wenn ich sage, ich bin Israeli, sind viele überrascht. Diese Verwirrung zeigt, dass diese ganze Frage nach Identität und Zuordnung eigentlich Quatsch ist. Was zählt, ist, wie wir handeln und was wir sagen. Ich habe die Freiheit, mich selbst zu kreieren. Und die Verantwortung für das, was ich tue. Alles andere ist Bullshit, abgelesen von Äußerlichkeiten. Natürlich ist man gleichzeitig Teil eines Kollektivs, und inzwischen verstehe ich auch, dass das wichtig ist, Halt geben kann.

Was wünschst du dir vom Theater der Zukunft?

Dass es ein Ort bleibt, an dem ich mich immer wieder neu definieren und erfinden kann. Ich glaube, dieses Spiel mit der Wirklichkeit und der Fantasie, mit dem Möglichen und dem Unmöglichen, dem Privaten und dem Öffentlichen ist ein theatralisches Mittel, das uns viel über unser Leben erzählen kann. Diese Schnittmenge, in der das Gespielte verschwimmt mit unserem Leben, die finde ich essentiell am Theater. Ich wünsche mir, naiv und offen zu bleiben, damit ich als Regisseur in der Probe ehrlich reagieren kann auf das, was der:die Schauspieler:in anbietet. Ich möchte kein dickes Fell bekommen. Das kann leicht passieren, wenn du auf deinen Platz in der künstlerischen Welt beharrst. Aber wenn ich abstumpfen würde, könnte ich kein Regisseur mehr sein.

„Atlantis – How low can we go?“ von Dor Aloni und Meera Theunert hat am 25. Januar 2024 auf Kampnagel in Hamburg Premiere. https://kampnagel.de/produktionen/meera-theunert-dor-aloni-atlantis